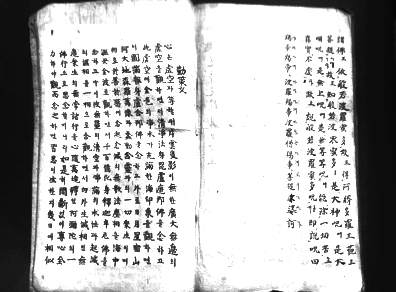

勤策文근책문1)

힘써 수행을 권하는 글

心심은 虛空허공과 等등 할새 片雲隻影편운척영이 無무한 廣大無邊광대무변의 虛空허공을 觀관하면서 淸淨法身청정법신 毘盧遮那佛비로자나불을 念염하고 此차 虛空허공에 金色금색의 淨水정수가 充滿충만한 海印象해인상을 觀관하면서 圓滿報身원만보신 盧舍那佛노사나불을 念염하고 外외로 日月星宿山河大地일월성수산하대지 參羅萬像삼라만상과 蠢動含靈준동함령과의 一切衆生일체중생이며 內내로 於善於惡어선어악에 念起念滅염기염멸의 無數法塵相무수법진상을 海中漚해중구 곳 金波금파로 觀관하면서 千百億化身천백억화신 釋迦牟尼佛석가모니불을 念염하고 다시 彼無量피무량의 淸空청공과 淨滿정만의 水性수성과 起滅기멸의 漚相구상을 一相일상으로 合觀합관하면서 內外生滅相내외생멸상인 無邊衆生무변중생의 無常諸行무상제행을 心隨萬境轉심수만경전인 阿彌陀아미타의 一佛行일불행으로 思念사념할지니라.

如是여시히 間斷간단없이 全心全力전심전력하야 觀而念之관이염지 하면 習因습인2)이 生생한지 數日수일에 相似覺상사각3)을 成功성공하는 同時동시에 明得定명득정4)과 明增定명증정5)의 性忍位성인위을 겇어 印順定인순정6)에서 道種忍도종인7)이 生생하고 無間定무간정8)에 入입하야 心심이 明鏡止水명경지수와 如여할지라 오즉 加行功德가행공덕으로 假觀的가관적 一相三昧일상삼매9)에서 見性的견성적 實相三昧실상삼매10)에 念修的염수적 一行三昧일행삼매11)에서 證道的증도적 普賢三昧보현삼매12)에 如斯여사히 觀念관념에서 實證실증에로 思惟修得사유수득하나니 於是乎어시호 身證心悟신증심오로써 信忍신인을 成就성취하고 順忍순인으로써 金剛喩定금강유정13)에 住주하야 修者수자의 法力법력에 딸아 隨分覺수분각14)으로써 無生忍무생인15)을 겇어 寂滅忍적멸인인 究竟覺구경각에 達달하는 것이 本覺境地본각경지인 涅槃岸열반안에 到도하는 捷徑첩경이니 勤策衆근책중은 如是觀여시관으로써 如是果여시과를 證증할지뎌 頓超돈초엔 次第차제가 無무하나 間超간초 又우 漸修점수엔 次第차제가 不無불무하니 此차를 參考참고 할지어다.

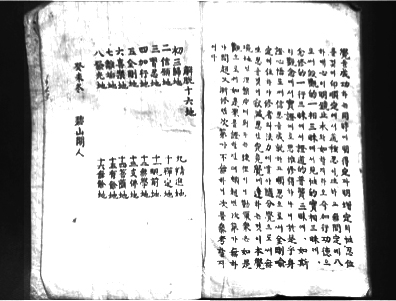

解脫十六地해탈십육지

初초, 三歸地삼귀지 二이, 信願地신원지

三삼, 習忍地습인지 四사, 加行地가행지

五오, 金剛地금강지 六육, 喜樂地희락지

七칠, 離垢地이구지 八팔, 發光地발광지

九구, 精進地정진지 十십, 禪定地선정지

十一십일, 現前地현전지 十二십이, 無學地무학지(羅漢地나한지)

十三십삼, 支佛地지불지 十四십사, 菩薩地보살지

十五십오, 有餘地유여지 十六십육, 無餘地무여지

癸未계미 冬동 碧山閒人벽산한인

(1943년 겨울)

1) 근책문(勤策文) : 경매사이트에 귀중한 금타(金陀, 1898~1948) 스님의 자료가 사진으로 올라와 사진을 다운받아 정리한 것입니다. 추측건데 「보리방편문」의 원본이며 처음에는 「근책문」으로 이름하여 공부하지 않았나 생각합니다. 해상도가 낮은 사진만 보고 워드작업하여 오자(誤字)가 있을 수 있습니다.

2) 습인(習忍) : 수습안인(修習安忍)으로 닦고 익힘에 안주하고 결정하여 움직임이 없다. 다섯 가지의 인(忍)이 있다. ①복인(伏忍)은 번뇌를 끊지 못했으나 관해(觀解)로 굴복시켜 일어나지 못하게 한다.[10주(住), 10행(行), 10회향(廻向) 보살] ②신인(信忍)은 관하는 마음이 진전되어 증득할 법을 믿고 의심치 않는다.[초지(初地), 2, 3지 보살] ③순인(順忍)은 앞의 믿음으로 더 나은 지혜를 닦고 무생(無生)의 증과(證果)에 수순한다.[4, 5, 6지 보살] ④무생인(無生忍)은 제법 무생의 진리를 깨달아 안다.[7, 8, 9지 보살] ⑤적멸인(寂滅忍)은 모든 번뇌를 끊고 청정무위(淸淨無爲)․ 담연적정(湛然寂靜)에 안주한다.

[10지․ 등각․ 묘각(等妙覺)][仁王般若經疏卷中(大正藏33, p,328c).]

3) 상사각(相似覺) : 대승기신론에 각(覺)을 설명하되 무명 번뇌를 끊는 시각(始覺)의 4위(位) 중에 제2각. 진짜 깨달음이 아니고 비슷한 깨달음이란 뜻이다.

명득정(明得定) : Ⓢsaṃvedanaālokalabdha-samādhi. 4정[명득, 명증, 인순, 무간정]의 하나다. 4선근(善根)의 난위(煖位)에서 하품(下品)의 심사관(尋伺觀)으로 대상이 공(空)함을 관하는 선정이다. 처음으로 무루지혜(無漏智慧)의 전상(前相)을 얻으므로 명득정이라 한다.

명증정(明增定) : Ⓢvṛddhaāloka-samādhi. 4정의 하나. 4선근위의 정위(頂位)에서 상품의 심사관으로 취할 바 대상이 공함을 관하는 선정. 지혜의 밝음이 점점 더해져 명증정이라 한다.

6) 인순정(印順定) : Ⓢtattvaarthaekadesapraviṣṭa-samādhi. 4선근의 체(體)인 4정의 하나이다. 인위(忍位)의 하여실지(下如實智)로 소취(所取) 대상인 명(明), 의(義), 자성(自性), 차별 등은 마음이 변한 바로 가유실무(假有實無)한 것이라 인가(印可)한다. 또 능취(能取)의 식(識) 중에 명, 의, 자성 차별도 공한 것이라 인가하는 선정이다.[成唯識論卷9(大正藏31, p.49b), “依印順定發下如實智.…”]

7) 도종인(道種忍) : 인왕경(仁王經) 「교화품(敎化品)」에는 수행단계를 복인[上中下], 신인[上中下], 순인[上中下], 무생인[上中下], 적멸인[上下] 등 오인(五忍)을 설한다. 동(同) 가상소(嘉祥疏)에 복인 하가 습인(習忍) 중이 성인(性忍) 상이 도종인 또 신인 하(下)가 초지 중(中)이 2지 상(上)이 3지임을 설한다. 즉 도종인은 견도(見道) 이전의 인순정과 무간정(無間定)을 잇는 단계이다.

8) 무간정(無間定) : Ⓢānantarya-samādhi. 4정의 하나이다. 4선근의 세제일위(世第一位)에서 상품의 상여실지(上如實智)로 쌍으로 능소취(能所取)가 공한 것을 인가한다. 이후 바로 견도에 들어가게 된다.

[成唯識論卷9(大正藏31, p.49b), “依無間定發上如實智 印二取空 立世第一法.”]

9) 일상삼매(一相三昧) : Ⓢekavyūha-samādhi. 또는 진여(眞如)삼매ㆍ일행(一行)삼매이다. 진여의 세계는 평등ㆍ무차별한 상(相)이라 관하는 삼매이다. 육조단경에 “진실로 일체처에 집착하지 않는 상(相)을 가진다.” 하였다. 금강심론에는 일행삼매가 지(止)ㆍ정(定)ㆍ염(念)의 수행이고 일상삼매는 법계의 일상을 관(觀)하는 혜(慧)의 수행이다. 즉 일상을 일행으로 행하는 정혜 일치의 수행이다.[大乘起信論卷2(大正藏32, p.590c), “知一切如來法身與一切眾生身平等無二皆是一相 是故說名一相三昧.”]

10) 실상삼매(實相三昧) : 공(空, śūnya), 무상(無相, alakṣaṇa), 무작(無作, akṛta)의 3가지 삼매이다.

11) 일행삼매(一行三昧) : 마음을 일행에 정(定)하여 닦는 삼매이다. ①법계의 일상(一相)을 관하는 삼매이다. 『삼장법수(三藏法數)』 4권에 “일행삼매는 오직 일행으로 수습하는 삼매다.” 『문수반야경(文殊般若經)』 하권에 “법계 일상을 관념[繫緣]하는 것을 일행삼매라 한다.” 『기신론』에 “이 삼매로 법계일상을 안다. 일체 제불법신(法身)과 중생신(身)이 평등함이 일행삼매다.” 한다. ②『육조단경』에 일체시 행주좌와(行住坐臥)에 항상 진실하고 직심(直心)인 것이다.[일상의 활발한 활동] ③조용한 곳에서 항상 불타를 생각하는 염불 삼매이다. 『문수반야경』 하권에 “선남자 선여인이 일행삼매에 들고자 하면, 적정한 처소에서 …마음을 일불(一佛)에 묶어 오로지 명호를 칭하여, …일불을 염념상속(念念相續)하는 염 가운데 능히 삼세(三世)의 제불을 본다.” 하였다.[文殊般若經卷2(大正藏8, p.731b), “善男子 善女人 欲入一行三昧 應處空閑 捨諸亂意 不取相貌 繫心一佛 專稱名字 隨佛方所 端身正向 能於一佛念念相續 即是念中 能見過去 未來 現在諸佛.”]

12) 보현삼매(普賢三昧) : ①보현보살을 본존으로 제법실상(諸法實相)을 관하고 육근의 죄장(罪障)을 참회하는 삼매이다.[법화삼매] ②밀교에서 몸, 입, 뜻의 3밀(密)이 불타와 상응하여 즉시에 보현보살의 몸을 이룬다. ③보현은 삼매, 문수는 반야를 다루므로 이에 의해 보현삼매라 한다.

13) 금강유정(金剛喩定) : Ⓢvajra-upama-samādhi. 또는 금강정(金剛定), 금강삼매(金剛三昧), 정삼매(頂三昧) 등이다. 금강이 견고하여 모든 번뇌를 끊어 없애는 선정이다. 즉 성문․보살들이 수행으로 마지막 번뇌를 끊을 때 금강유정에서 아라한과․ 불과를 얻어 깨달음을 완성하게 된다.

14) 수분각(隨分覺) : 초지(初地)로 처음 진여의 실성(實性)에 접촉하여 이(理)․지(智)가 계합한 무분별지(無分別智)를 증득한다. 법신의 이체(理體)에 일분 증입(一分證入)하며 2지, 3지 등 차례로 그 지위에 응해 진여의 이치를 증득한다. 제10지에 이르러 전분(全分)의 진여를 증득하게 된다. 이렇게 분별추념(麤念)의 모양을 여의어 각 지마다 조금씩 진여의 진상을 증현(證顯)함을 말한다.

15) 무생법인(無生法忍) : Ⓢanutpattika-dharmakṣānti. ①무생의 진리인 불생불멸의 진여법성을 인지(忍知)하고 안주하여 움직이지 않는 것이다. 견도나 보살 십지 7, 8, 9지에서 얻는 깨달음이다. ②정토의 선도(善導, 613~681)가 밝힌 희인(喜忍)․ 오인(悟忍)․ 신인(信忍)으로 극락세계 왕생을 인득(忍得)하는 것이다. 관무량수경의 위제희(韋提希) 부인의 무생법인을 보고 해석한 것이다.

'* 벽산당 금타 대화상 > 금타(金陀) 대화상' 카테고리의 다른 글

| 벽산당 금타대화상 부도탑 제막식 (0) | 2018.03.26 |

|---|---|

| 수릉엄삼매도 (0) | 2018.03.25 |

| 2. 금타대화상 열반70주년 세미나 (0) | 2018.03.16 |

| 1.금타대화상 열반 70주년 추모세미나 (0) | 2018.03.15 |

| 70여년 전의 권유문 (0) | 2017.11.15 |